[

In Antwort auf #49814]

Über drei Jahre ist es her, als ich unseren heimischen Orgelbauer in seiner Werkstatt besuchte, über zwei Jahre ist es her, das Heinz Krämer mit Forumsmitglieder die Firma Klais in Bonn besuchte, nun erfährt diese Geschichte eine Fortzetzung, unsere Orgel, eine Klaisorgel wird renoviert, ich nutzte die Gelegenheit um mir die Orgeltechnik noch näher zu bringen, unser Orgelbauer Herr Schömer hat mit viel Geduld meine Wissbegierde ertragen.

Einige Details möchte ich hier weiter geben, ich beschränke mich dabei auf die Tonerzeugung und das Windwerk.

Nach dem ich erfuhr, dass wir eine Klaisorgel haben, ging ich auf die Homepage von Klais, dort fand ich unter Anderem eine Opusliste, auf der alle von Klais gebauten Orgeln aufgeführt sind, unter 1035 fand ich unsere Orgel, 2 Manuale (Klaviaturen) und 20 Register, gebaut 1953, diese letzte Zahl finde ich bemerkenswert, damals war ich 12 Jahre alt, eine Zeit, als wir noch froh waren wenn das Essen reichlich auf dem Tisch stand, dass wir in dieser schlechten Zeit es fertig brachten ein so gute Orgel zu erstehen, finde ich im Nachhinein toll.

Nun zur Orgel

Bild 1

Das Bild zeigt die Orgel nach der Renovierung, einige Restarbeiten stehen noch aus und das Instrument muss noch gestimmt werden. Das schützende Dach haben wir 1979 angebracht, es soll die Verschmutzung verringern und den Einfall der Sonne auf Teile der Orgel verhindern.

Die sichtbaren Pfeifen wurden speziell gereinigt und die Oberfläche aufgearbeitet.

Bild 2

Die von mir angesprochene Opus Nr. fand ich zwischen den Manualen, die Tastatur sieht schon sehr mitgenommen aus, die schwarzen Tasten sind aus Ebenholz, die weisen sind mit Rinderknochen belegt.

Grundsätzlich verwendet man an einer Orgel Lingualpfeifen und Labialpfeifen, wobei es Labialpfeifen in Metall und Holz gibt.

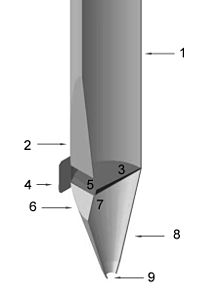

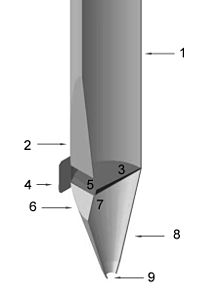

Bild 3

Schnitt durch eine Labialpfeife aus Orgelmetall

1 Pfeifenkörper

2 Oberlabrium

3 Kern

4 Seitenbart

5 Aufschnitt

6 Unterlabrium

7 Kernspalte

8 Pfeifenfuß

9 Fußloch

Ein durch Unterlabrium und Kernspalte flach geformter Luftstrom trifft auf die Anblaskante auch Lippe genannt (Oberlabrium) und gerät so ins schwingen, dieser Vorgang benötigt eine kurze Zeit zum Aufschaukeln, man spricht davon, das eine Orgel vorausschauend gespielt werden muss, für mich als Laie nicht hörbar.

Bild 4

Ansicht auf eine Labialpfeife oder auch Lippenpfeife.

Die auf diesem Bild zu sehenden seitlichen Bärte geben dem Ton auch wieder einen speziellen Charakter.

Überhaupt gibt es eine Menge Möglichkeiten einen Ton zu beeinflussen, z.B. mit einem Labiumheber den Spalt zum Kern hin zu verändern, oder mit einem Kerbschnitzmesser in die Kante des Kerns kleine Einschnitte oder Spalten zu drücken erzeugt einen weicheren Ton.

Bild 5

Ein Labiumheber

Bild 6

Hier Labialpfeifen aus Holz, hinter dem unteren angeschraubten Holz liegt der Kernspalt, an der oberen hellen Fläche verjüngt sich das Holz auf unter einem Millimeter zur Lippe.

Bild 7

Eine Besonderheit bei vielen Holzpfeifen, sie werden oben geschlossen, gedackt wird es genannt, ein dem Inneren angepassten Holz mit einem Überzug von dünnem Filz, durch eindrücken oder herausziehen wird der Ton verändert.

Die Beschaffenheit der inneren Wände trägt auch zur Tonbeeinflussung bei, ob grob oder rau.

Bild 8

Das obere Ende einer Labialpfeife aus Metall, an der Pfeife ist ein Stimmschlitz angeschnitten und der Einschnitt zur Stimmrolle aufgerollt, durch das mehr oder weniger Aufrollen wird diese Pfeife gestimmt.

Bild 9

Eine weitere Möglichkeit die Tonhöhe zu beeinflussen ist mittels entsprechender Werkzeuge das Pfeifenrohr zu oder auf zu börteln wie es an der unteren Pfeife zu sehen ist.

Bild 10

Ein Stimmhorn, mit diesem Werkzeug wird mit der rechten Seite auf und links mit einem Innenkegel zu gebördelt.

Bild 11

Für größere Abmessungen die Stimmklocke mit gleicher Funktion wie beim Stimmhorn .

Bild 12

Wird die Pfeife endgültig gestimmt, darf in unmittelbarer Nähe der Pfeife sich nichts variables befinden, dass den Ton beeinflussen könne, dazu zählt auch der Körper des Stimmenden, also müssen die Werkzeuge mit langen Stielen versehen sein, um eine Beeinflussung zu vermeiden, 400 mm so eine Regel sollte der Abstand sein, beeinflussend sind einmal der Körper des Orgelbauers, der den Luftzug stört und zweites die Körperwärme, die vom Orgelmetall schnell aufgenommen wird.

Oben ein Stimmhornhammer, unten ein Stimmhammer mit dem die Stimmrolle zu oder aufgeschlagen wird.

Bild 13

Nun zu den Lingualpfeife oder auch Zungenpfeife, hier wird in Zunge aus Metall (Federbronze) zum schwingen gebracht, ähnlich wie bei einer Mundharmonika, das Bild zeigte eine geöffnete Lingualpfeife man erkennt die rohrartige Kehle, darüber die Zunge, verschiebt man die Stimmkrücke (auch Federbronze) verändert man die freie Länge der Zunge und damit den Ton .

Bild 14

Blick auf die Einzelteile der Lingualpfeife, die mit einem länglichen Schlitz geöffnete Kehle, der Zunge und einem Holzkeil, mit dem die Zunge im Metallkörper befestigt wird, dabei muss zum Innern hin des Kopfes luftdicht abgeschlossen sein, die Luft soll nur durch die Kehle an der Zunge vorbei strömen.

Die Stimmkrücke schaut aus der Pfeife, um den Zugang zum Stimmen zu ermöglichen.

Auch hier gibt es die verschiedenste Möglichkeiten der Tonbeeinflussung, die Öffnung der Kehle verändert z.B. den Toncharkter, die Breite der Zunge u.s.w..

Bild 15

Ein Zungenwurfstock, mit ihm kann man eine Zunge in die gewünschte Krümmung biegen, dazu wird die Zunge mit dem sogenannten Labierstahl auf die aus Ebenholz bestehende Mulde gedrückt, die Krümmung des Ebenholzes soll eine ungleiche sein, was sich mir nicht so richtig erschließen wollte. Das helle Holz ist Hainbuche.

Bild 16

Ein weiteres Werkzeug fiel mir auf, ein Reduktionszirkel, mit ihm werden gewissen Abhängigkeiten zwischen Breite und Höhe beim Aufschnitt der Labialpfeifen übertragen.

Bild 17

Ein Sortiment von gehärtenten Stahlstangen z. Teil zylindrisch, z. Teil konisch und auch verschieden dick werden benutzt um Krümmungen und Beulen an Pfeifen zu entfernen, dazu wird ein der Hand angepasstes Holz zum richten benutzt, das Orgelmetall erfordert dazu keine großen Kräfte.

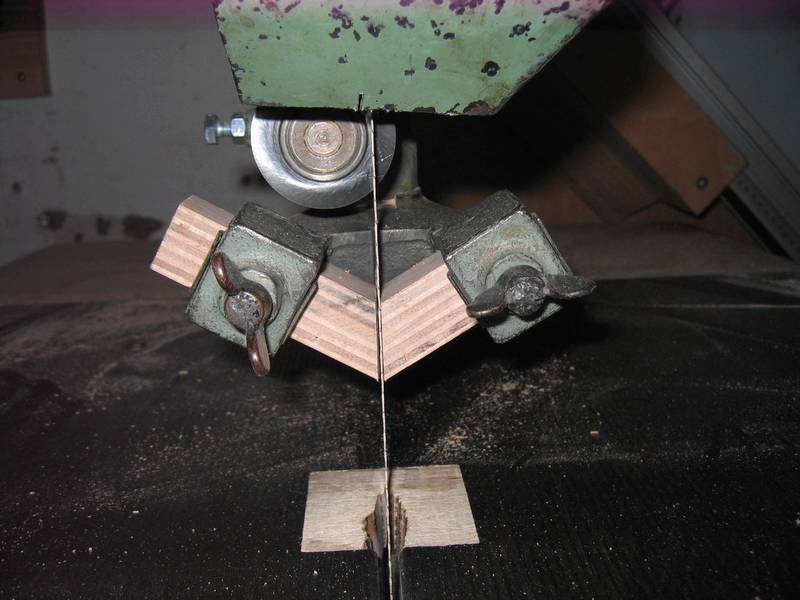

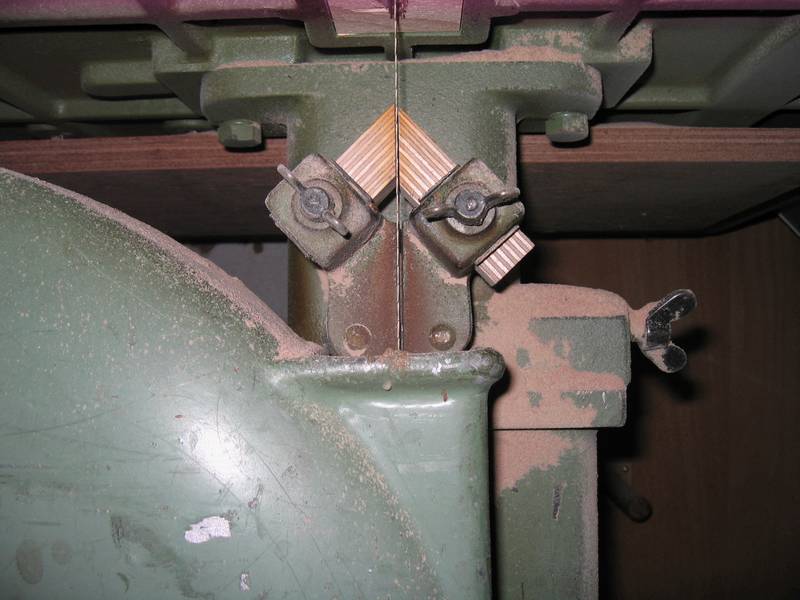

Bei Gebrauch werden diese Stangen in ein einfaches Gestell mit zwei einfach gegenübergestellten Prismen eingelegt.

Bild 18

Blick auf den Pfeifenstock, ein Mitarbeiter setzt renovierte Pfeifen ein.

Bild 19

Nun zur Winderzeugung, hier ein Blick auf den Windkasten, er hat einen nach oben beweglichen Balg, der durch entsprechend geformten Leder luftdicht abgeschlossen ist. Was wie kleine Pakete ausseiht sind Backsteine zu Beschwerung, damit sich keine Stein-und Staubteile in der Orgel störend bemerkbar machen, sind sie mit Packpapier eingewickelt.

Bild 20

Unmittelbar daneben die Windmaschine, sie ist ganz gekapselt, um möglichst keine Geräusche nach außen kommen zu lassen, wie Herr Schömer sagt würde man neuerdings wieder Gleitlager an den Motoren verwenden, ein Kugel oder Rollenlager würde immer Abrollgeräusche erzeugen.

Die Windmaschine erzeugt einen Luftdruck von 120 mm Wassersäule, der wird im Windkasten auf 90mm Wassersäule eingestellt (durch auf oder abnehmen der Gewichte).

Es muss nun die Luftzufuhr geregelt werden, ist der Balg voll, muss die Zufuhr eingestellt werden, wird gespielt muss Luft nachgeführt werden.

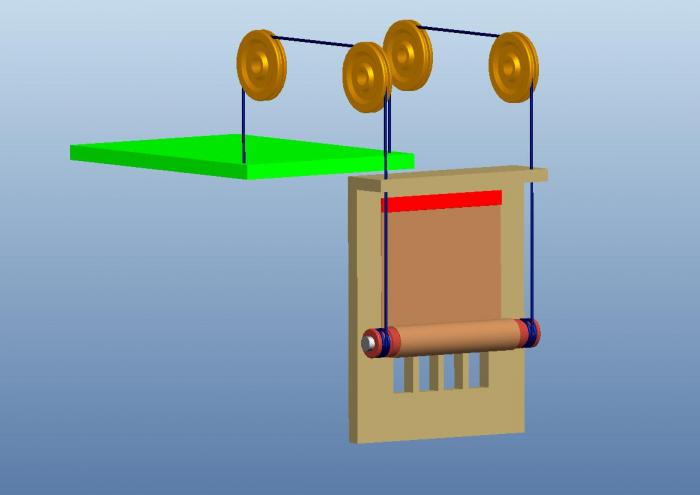

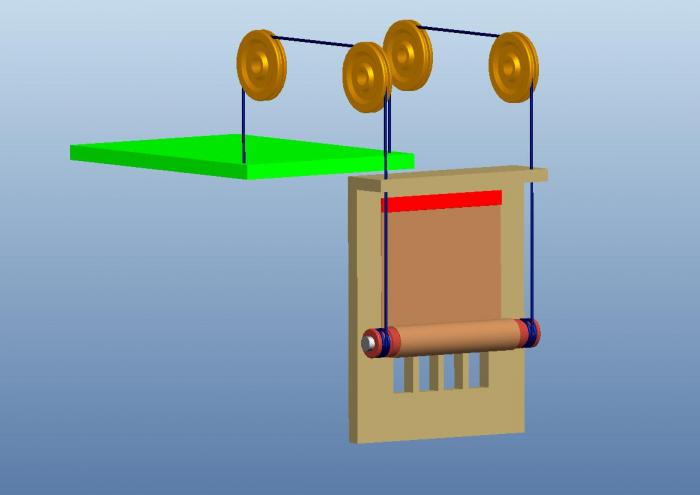

Bild 21

Anfangs konnte ich den Ausführungen des Orgelbauers nicht folgen, um mir selbst das Prinzip klar zu machen, hab ich mir durch ein 3D-Modell die Funktion verdeutlicht.

Die grüne Platte soll den beweglichen Teil des Balges darstellen, auf dem die Backsteine liegen, die rechte Seite soll das sogenannte Rollventil darstellen, eine Wand mit größeren Schlitzen, davor aufgehängt eine Lederschürze, hat das Rollenventil geöffnet, wird der Wind unter dem aufgerollten Leder in den Balg gedrückt.

An einem Ende oben fest mittel der roten Leiste an der Wand befestigt ist das Leder, das andere Ende ist an einer Holzolle aufgewickelt, in dieser Holzrolle einen Kern aus Blei, etwa 25mm dick, er soll erreichen, dass die Lederschürze immer aufgerollt ist und das Leder straff ist, die Rolle ist mit einem Seil oder Kette mit der Platte des Balges verbunden, bewegt sich die grüne Platte nun nach oben, bewegt sich die Rolle nach unten, das Leder rollt sich mehr auf und verschließt die Öffnungen.

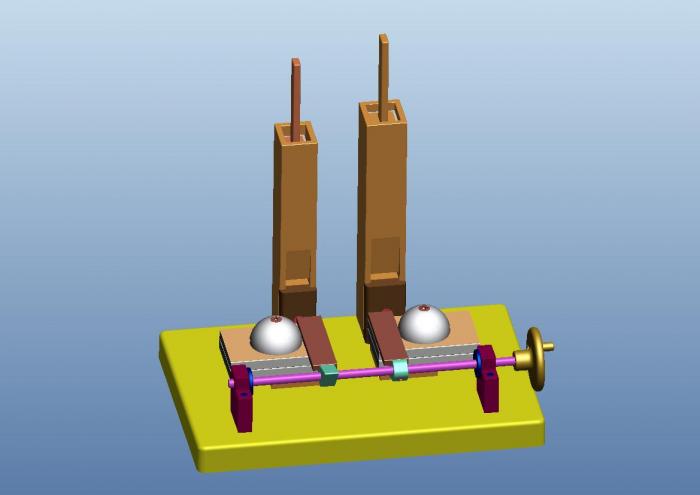

Bild 22

Noch ein Teil der Windzubereitung, der sogenannte Tremulant, er versetzt den Wind in eine einstellbare Schwingung, die den Ton der gespielten Pfeifen vibrieren lässt, nicht alle Register sind dem Tremulant nachgeschaltet, der gezeigte lässt sich zwar verstellen aber nur direkt vor Ort nicht am Spieltisch, unten rechts kann man ein längliches Teil erkennen, durch ziehen oder eindrücken wird die Frequenz verändert.

Die Schwingung kann man am Tremulant mit dem Auge gut erkennen, wenn mit ihm gespielt wird.

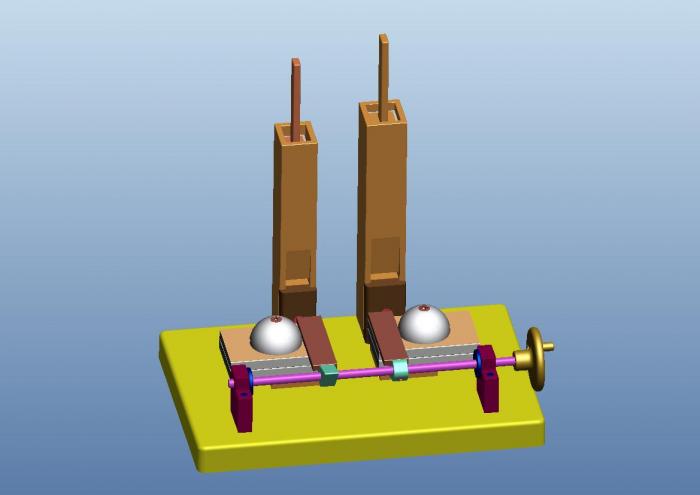

Bild 23

Noch ein kleines Schmankerl, ein sogenannter Kuckucksruf, zwei Holzpfeifen unterschiedlicher Länge, dazu zwei kleine Bälge, die je mit einem Bleigewicht beschwert sind und eine kleine Nockenwelle, die die Bälge in versetzter Folge anheben und fallen lassen, dreht man nun an der kleinen Welle ertönt laut und deutlich der Kuckucksruf.

Die beiden Holzpfeifen sind gedackt, durch einschieben oder ausziehen kann man den Ton verändern.

Bild 24

Ich hab mir den Kuckucksruf ausgeliehen und ihn in CAD modeliert, so kann ich ihn bei Bedarf

nachbauen.

Ich hatte einen großen Spaß an der ganzen Orgelproblematik, viele klein Eindrücke die ich hier nicht erwähnt habe, z.B. beim Stimmen der Orgel konnte ich zeitweise dabei sein, für mich unverständlich das verlangen des Mitarbeiters aus dem Innern der Orgel: Gib mir mal ein fis, dabei drückte der Mitarbeiter am Spieltisch immer zwei Tasten, einen Ton aus einem vorgestimmten Register als Referenzton und den Ton der zu stimmenden Pfeife.

Kam es dann mal zu einer kleinen Pause, so konnte es schon mal vorkommen, dass der Mitarbeiter am Spieltisch voll in die Tasten griff und einige Sätze des bekannten Stückes von Bach,s Toccata spielte, so in unmittelbarer Nähe der Orgel das zu erleben verursachte bei mir Gänsehaut.

Zu Stimmen der Orgel, die beste Zeit dazu wären im Frühjahr und im Herbst die Zeiten in denen es vorzugsweise in und außerhalb der Kirche die gleiche Temperatur hat, ich hatte eingangs das Dach erwähnt, dass wir 1979 über der Orgel erstellten, spielte man vorher nachmittags die Orgel, wenn die Sonne durch das Rosettenfenster auf die Orgel fiel, erlebte man eine total verstimmte Orgel, der Teil den die Sonne beschien ertönte höher als der Rest, bei einem Grad Temperaturveränderung verändert sich der Ton um 0.8 Herz.

Was sehr stört beim Bilder einstellen, ich musste wieder einige Bilder neu einstellen, da sie nicht mehr erschienen.

Gruß Franz