[

In Antwort auf #73805]

Hallo Philip,

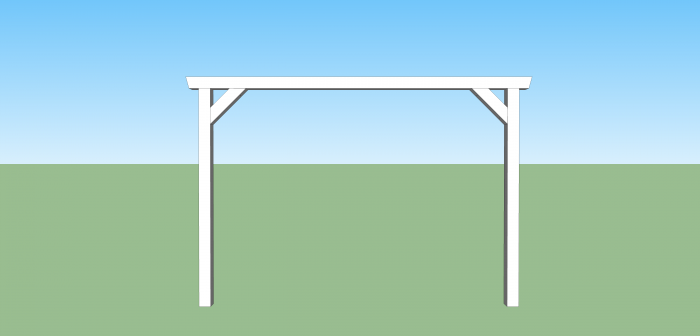

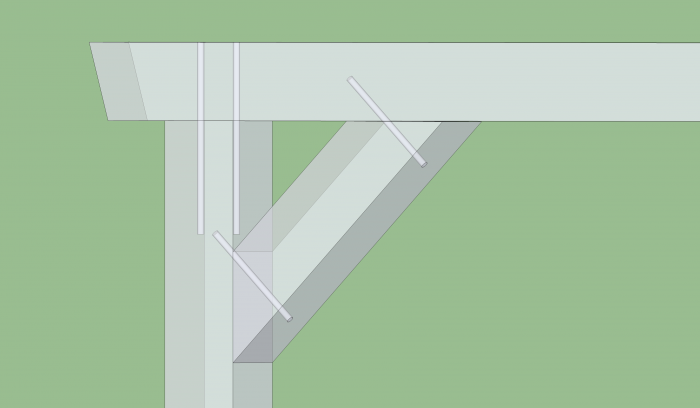

so die Verankerung für dein Vorhaben im Boden "normal", d.h. aureichend für den Einsatzzweck "Gartenspalier" (kein Spielgerät, Klettergerüst o.ä.!), möglich ist, würde ich Dir empfehlen, die diagobalen "Kopfbänder" wegzulassen. Oder sie so auszuführen, daß immer gewährleistet ist, daß Wasser von den Hirnholzkontaktflächen gut abtrocknen kann. Das ist jedoch recht aufwendig und für das geplante Vorhaben wohl reichlich gut gemeint.

Dauerhaft der Witterung ausgesetztes Holz reagiert beachtlich auf Feuchtewechsel im Jahresverlauf. Ich nehme mal an, daß Dein Spalier das ganze Jahr voll im Wetter draußen steht. Sonneinstrahlung führt unweigerlich dazu, daß Hirnholz reißt (spätestens beim allerersten stärkeren Sonnschein nach einer längeren Regenperiode, gleich nach der Montage).

Bin mir sehr sicher, daß Dir das Holz an den Kontaktstellen frühzeitig angammelt, weil schnell viel Feuchtigkeit hinkommt (das Hirnholz der Streben saugt, vor allem, wenn es gerissen ist), aber nur langsam wieder weg. Die Folge: das Holz bleibt an den Stellen lange feucht und das begünstigt den natürlichen Lauf der Dinge.

Abdichten kannst Du meiner Meinung bei größeren Holzstärken (Du hast ja 9/9 angesprochen) und ständiger direkter Bewitterung getrost sein lassen, weil keine Abdichtung dauerhaft die Bewegungen von Holz mitmachen kann. Irgendwann reißt die Abdichtung an und der Gammel geht los.

1999 habe ich ein ähnliches Vorhaben im Garten durchgeführt, eine Wachs- und Erntehilfe für Brombeeren. Länge und Höhe ist ca. 2 m auf 2 m, die Holzart ist Kiefer, sägerauh, 8/8, komplett unbehandelt, also auch nicht grundiert. Die senkrechten Pfosten haben einen Zapfen erhalten, das waagrechte obere Querholz war und ist da nur aufgelegt. Dieses Holz hatte zum besseren Wasserablauf eine Schräge von ca. 10° (oder 15°) angeschnitten bekommen. Aus irgendeinem, mir nicht mehr nachvollziehbaren Grund habe ich beim oberen Holz die Splintseite nach oben, also der Witterung am stärksten ausgesetzt, genommen.

Im Fühjahr 2012 habe ich das Holz ausgetauscht, da die obere, also die Splintseite, gut angegammelt war und sich teilweise vom Kernholz abgelöst hat. Gehalten hat das Gerüst aber trotzdem noch. Weil der Schaden so markant war, habe ich ein paar Abschnitte davon aufgehoben.

Man sieht hier schön den wirklich schlechten Zustand des Splints, aber auch wie gut das Kernholz noch erhalten ist.

Der Splint läßt sich vom Kernholz abnehmen.

Wie gesagt, im letzten Jahr habe ich das Holz ausgetauscht und wieder sägerauhes Kiefernholz genommen. Diesmal jedoch mit zwei Schrägen als "Dach" (damit das Wasser einen kürzeren Weg hat) und mit der Kernseite nach oben.

Der Splint ist auch hier deutlich erkennbar.

Wenn es länger regnet sieht man schön, daß er viel mehr Wasser aufnehmen kann als das Kernholz und auch sehr viel länger braucht, um wieder abzutrocknen. Das ist übrigens auch der Grund, warum sich Kiefernsplintholz so gut imprägnieren läßt, eben weil es sehr viel Imprägnierflüssigkeit aufnehmen kann. Bei Buchenholz ist das m.W. ähnlich. Unbehandelt ein großer Nachteil und vollkommen ungeeignet für die Verwenung draußen, nach erfolgter Behandlung jedoch sehr dauerhaft z.B. als Eisenbahnschwellen, die sogar länger als behandelte Schwellen aus Eichenholz halten sollen. Allerdings muß man auch sagen, daß das Holzschutzmittel doch eher giftig ist.

Es ist mir dabei mal wieder klar geworden, warum man "draußen" eigentlich immer nur Kernholz verwenden sollte und sich die Einteilung in die sog. Dauerhaftigkeitsklassen immer und ausschließlich (!) auf die jeweiligen Kernhölzer bezieht.

Hier sieht man, daß die ganze Konstruktion nur lose gesteckt ist, aber trotzdem ihren Zweck erfüllt.

Die senkrechten und auch die waagrechten Zwischenhölzer sind zwar gerissen, aber noch an allen Stellen (also auch am Hirnholz) fest und nicht angegammelt.

Gruß, Andreas

P.S.: Hmmm, die Brombeeren werden jetzt reif und lecker!